La fabbrica del cippatino

di Alessandro Tirinnanzi, Federico Guasconi e Claudio Fagarazzi

L’Italia è uno dei principali consumatori di pellet in Europa con oltre il 3,2 Mt l’anno nel 2016, pari a circa il 24% del fabbisogno per uso termico dell’EU28 (AA.VV., 2017). Si tratta di un mercato in esponenziale espansione soprattutto in contesti rurali. L'ultimo report Istat sui consumi energetici delle famiglie rileva, infatti, che circa il 56% del pellet impiegato in Italia è utilizzato in impianti civili ubicati in Comuni montani con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (Istat, 2013), quindi in aree dove sussiste una tradizione consolidata legata all'uso di biomasse locali: la legna da ardere. Infatti, l'uso di legna da ardere per usi termici è estremamente diffuso nelle aree rurali e montane; per esempio, in Toscana su 1,57 milioni di famiglie, circa 600.000 (38%) impiegano legna da ardere di origine locale come fonte energetica (Istat, 2013). Secondo l'Istat il consumo di pellet in Toscana nel 2013 è stato di 47.000 t cui, secondo nostre stime, ha corrisposto una contrazione del consumo di legna da ardere stimabile in 60-70.000 t/anno, con una perdita stimata di fatturato locale di circa 6-7 M€.

Con la messa a punto dell’innovativo biocombustibile “cippatino” e la realizzazione di filiere locali con maggiori capacità produttive, è possibile contrastare tale fenomeno favorendo l'ingresso delle imprese di utilizzazione forestale toscane direttamente sul mercato dei nuovi combustibili domestici. Per cogliere queste nuove opportunità, è stato necessario definire elevati standard qualitativi del prodotto e impianti tecnologici in grado di garantire tali standard in modo costante nel tempo. Rispetto alla eterogeneità di produzioni rilevabili in varie regioni del Centro e Nord Italia, è stato necessario realizzare un salto di qualità definendo una linea di produzione specifica per tale prodotto innovativo, ovvero la fabbrica del cippatino.

La fabbrica del cippatino

Si basa su due elementi complementari: il primo rappresentato da un cippatore di medie dimensioni opportunamente settato per massimizzare la produzione di cippatino di classe dimensionale 5-12 mm, con rese (di tale classe granulometrica) uguali o superiori al 65%; il secondo rappresentato da un sistema di condizionamento della biomassa in grado di produrre cippatino caratterizzato da elevati standard di omogeneità dimensionale e qualità, tali da garantire il suo utilizzo anche negli impianti a pellet, senza alcuna modifica meccanica della stufa o caldaia.

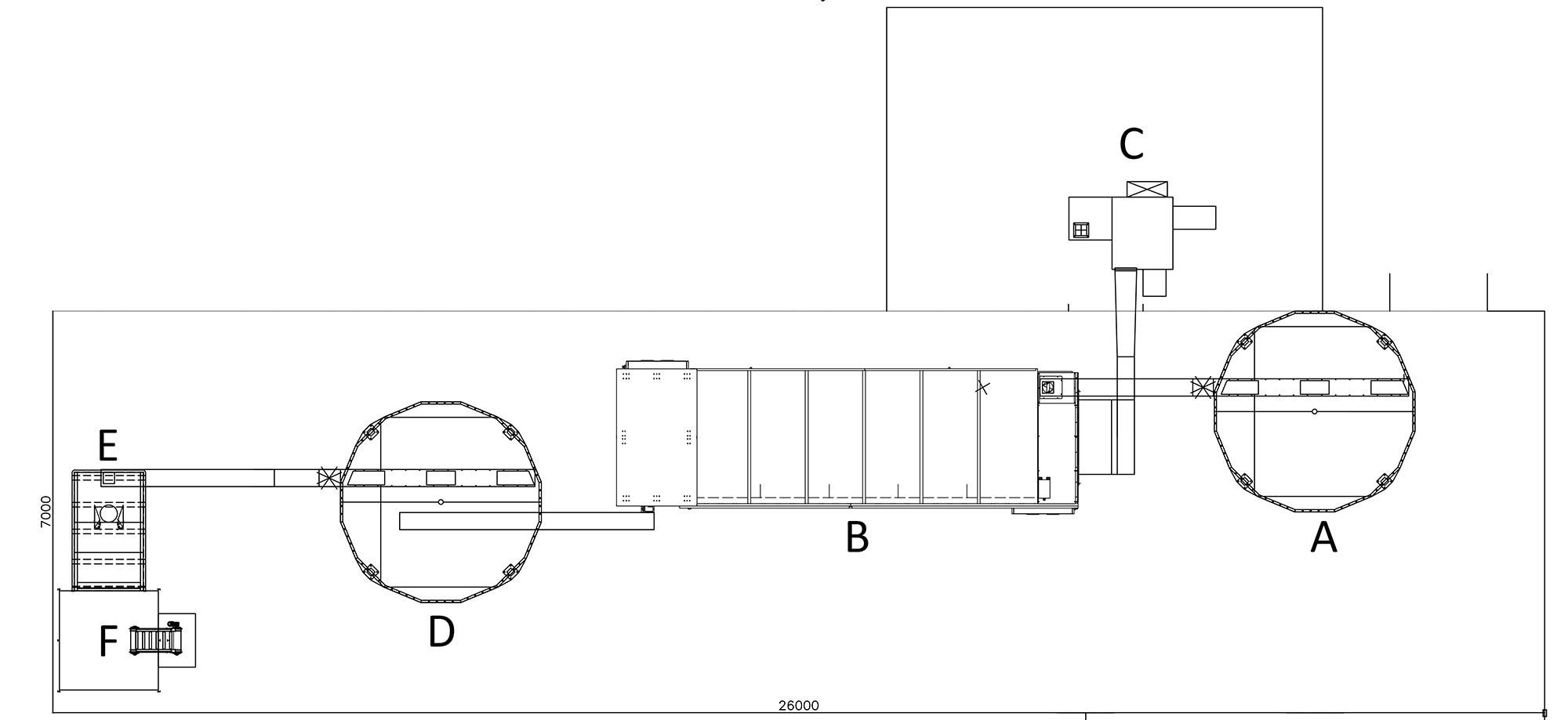

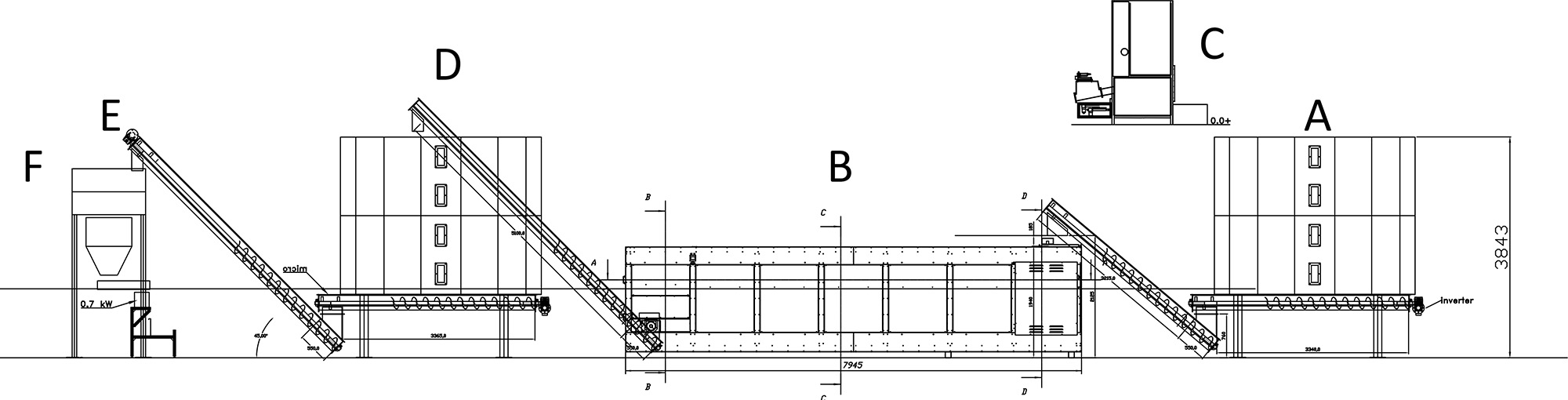

Il sistema di condizionamento origina contestualmente cippatino, cippato di alta qualità e altri sottoprodotti come: granulato (potenzialmente impiegabile come lettiera negli allevamenti) e segatura. Fisicamente la fabbrica del cippatino è composta dai seguenti componenti principali (Figure 1 e 2):

- un cippatore opportunamente configurato per la produzione di cippatino (5-12 mm);

- un deposito di cippatino grezzo in ingresso (A);

- un essiccatore per la rimozione dell'acqua eccedente il 12% dal cippatino in ingresso (B);

- un generatore di calore (C);

- un deposito dei prodotti essiccati (D);

- un vaglio per la separazione del cippatino dalle altre frazioni, fini o grossolane (E);

- un sistema di confezionamento (F).

Figura 1

Figura 2

Nel processo produttivo assume particolare importanza la configurazione del cippatore rispetto a velocità di avanzamento, dimensioni della griglia, distanza delle lame, ecc. Si tratta di un’operazione che richiede molte giornate di prove sul campo e verifiche, in laboratorio, dei prodotti ottenuti al fine di giungere alla corretta configurazione del mezzo (Guerrini et al. 2019). Per ottenere grandi % di cippatino è infatti indispensabile configurare in modo ottimale la macchina. Le regolazioni al cippatore per la produzione di cippatino sono molto importanti, sia in termini di produttività della macchina sia in termini del rapporto di forma del cippatino prodotto ed infine anche per la riduzione delle eventuali frazioni granulometriche non desiderate (frazioni fini e grossolane).

Come funziona

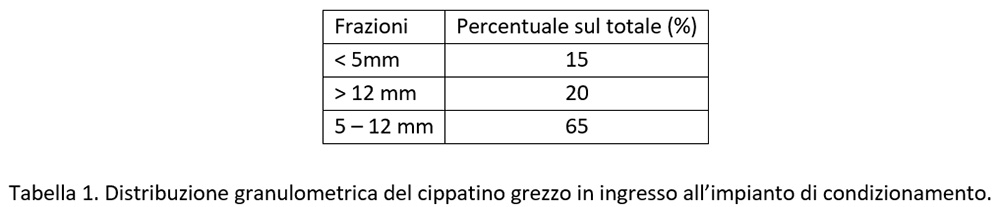

Il cippatore viene regolato sulla base di numerose variabili: velocità avanzamento, dimensioni delle griglie, ecc. (Guerrini et al. 2019). In particolare, l’ottimizzazione della configurazione consente la produzione di elevate % di scaglie legnose della frazione tra 5 e 12 mm (83%) e la riduzione delle perdite di lavorazione. Nel caso specifico, l’ottimizzazione della configurazione ha comunque garantito la produttività minima di 6 t/h di cippatino. Nel caso in esame, il gestore ha comunque preferito incrementare la produttività oraria del cippatore (8 t/h) a scapito della entità % di cippatino. In particolare, dall’esame della Tabella 1, si può constatare che il cippatino rappresenta il 65% in peso del cippato grezzo:

Il cippatino grezzo viene depositato presso un apposito silo collegato con l’essiccatore. Nella fabbrica del cippatino di Botticino, nel comune di Villa Basilica (LU), è stato realizzato un deposito in ingresso di 16 m3, eventualmente espandibile in relazione all’autonomia di funzionamento desiderata. Con questo deposito l’impianto ha un’autonomia di funzionamento pari a circa 24 h.

Dal deposito il prodotto viene introdotto nell’essiccatore per ridurre il Contenuto Idrico (CI) dall’iniziale 35-40% fino al 12% circa. L’energia necessaria al processo di essiccamento è prodotta attraverso l'impiego di un generatore di aria calda da 110 kWt di potenza termica alimentato a cippato con silo indipendente. Nel caso dell’impianto di Botticino, è stato preferito l’utilizzo di un generatore di aria calda per ridurre gli investimenti iniziali rispetto all’impiego di una caldaia “idro”; inoltre, questo sistema assicura un’elevata efficienza energetica (> 93%). L’alimentazione del generatore di calore è effettuata attraverso l’utilizzo di cippato grezzo tal quale, ma può essere realizzata anche attraverso l’impiego delle frazioni di scarto del sistema di vagliatura. L’impianto di essicazione ha una produttività di 0,77 m3/h, pari a circa 160 kg/h; mentre la produzione annuale è stimata in 1.000 t/anno di prodotto essiccato di cui 680 t di cippatino.

Il cippatino grezzo essiccato viene depositato presso un apposito silo di accumulo. Anche in questo caso è stato realizzato un deposito di 16 m3, eventualmente espandibile. Questo deposito permette il funzionamento automatico dell’impianto, in assenza di operatore, per circa 24 ore. La presenza dell’operatore si rende necessaria nella fase seguente di vagliatura e confezionamento.

La vagliatura ha la funzione di suddividere il cippato grezzo essiccato in classi granulometriche funzionali alla produzione di prodotti di alta qualità come: segatura e granulato, cippatino e cippato di alta qualità. Tale separazione avviene sul prodotto già essiccato per facilitare la rimozione delle polveri dalle altre frazioni. Il granulato (frazione < 5 mm senza polveri) potrà essere collocato sul mercato delle lettiere per allevamenti, mentre il cippatino di qualità sarà diretto al mercato dei combustibili per uso domestico. In alternativa, segatura e granulato potranno essere impiegati anche per altri mercati come la produzione di pellet e di bricchetti. La parte grossolana (>12 mm) può essere venduta come cippato di alta qualità (vagliato ed essiccato) oppure può essere reimpiegata per l'alimentazione del generatore di aria calda. A valle del sistema di vagliatura, l’impianto prevede la fase di insacchettamento/confezionamento dei prodotti. Le frazioni fini e quelle grossolane sono dirette verso dei contenitori big bag, mentre il cippatino è diretto verso le macchine insacchettatrici.

In serie alla fase di vagliatura avviene il confezionamento dei prodotti. Il granulato e le frazioni grossolane vengono stoccate in big bag, mentre il cippatino viene confezionato attraverso la fase di insacchettamento che può essere effettuata sia in sacchi da 12 kg di cippatino che in big bag da 1 m3. La produttività media giornaliera di questa fase è di circa 210 sacchetti di cippatino.

Tipologia di prodotti

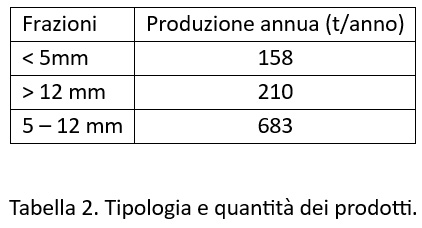

Il sistema di condizionamento della biomassa legnosa prevede la produzione di (Tabella 2):

- cippatino (con frazioni granulometriche comprese tra 5 mm e 12 mm e CI del 12%);

- frazioni fini, < 5 mm;

- frazioni grossolane, > 12 mm.

Dimensionamento

I vari elementi che compongono la linea di produzione sono stati dimensionati in modo tale da garantire un’autonomia di funzionamento 24 ore anche in assenza di operatori. Tale flessibilità operativa è garantita dalla presenza di depositi sia in ingresso che in uscita dalla linea produttiva. La presenza di personale è quindi limitabile alla sola fase di insacchettamento. L’autonomia dell’impianto può essere aumentata attraverso la realizzazione di depositi più capienti.

Il prototipo della linea produttiva di cippatino ha una potenzialità produttiva di circa 680 t/anno (incrementabile in relazione alla frazione granulometrica 5-12 mm prodotta dal cippatore in ingresso al sistema di condizionamento). Si tratta di una produzione compatibile con la domanda potenziale locale puntando in prima istanza sia sui “grandi consumatori”, come le serre che sono molto diffuse sul territorio, sia sui “consumatori domestici”, rappresentati da famiglie delle vallate appenniniche dell’area di Pescia e delle colline lucchesi. Sulla base di tale scenario la fabbrica del cippatino di Botticino sarebbe in grado di coprire il fabbisogno annuo di circa 80 utenze domestiche e una decina di serre.

Autori:

Alessandro Tirinnanzi, Intelligent Bioenergy Nework S.r.l. E-mail:

Federico Guasconi, Università degli Studi di Firenze - DAGRI. E-mail:

Claudio Fagarazzi, Università degli Studi di Firenze - DAGRI. E-Mail:

Foto e figure:

Autori

Ringraziamenti:

Per la realizzazione del presente articolo si ringrazia il Consorzio per la gestione delle risorse agro-forestali, in particolare il Presidente Giovanni Andrea Ciniero; l’azienda Lamier Group S.r.l., Fabrizio D’Anna, Simone del Debbio e Filippo Marini.

Fagarazzi C., Tresca G., Tirinnanzi A., Guasconi F. 2019 - Marketing management per la promozione di prodotti legnosi innovativi nel settore energetico. Il caso del cippatino. Sherwood 239, Compagnia delle Foreste.

Guerrini L., Tirinnanzi A, Guasconi F., Fagarazzi C., Baldi F., Masella P. et al. 2019 - A Plackett-Burman Design to Optimize Wood Chipper Settings. Croatian Journal of Forest Engineering.

AA.VV., 2017 - Pellet market overview, AEBIOM. Statistical report 2017, AEBIOM & EPC.

Istat 2013 - Report sui consumi energetici delle famiglie.

Questo testo è tratto dal numero 155 di Tecniko & Pratiko (2019) - Attrezzature e servizi per chi lavora con gli alberi: se vuoi ricevere a casa la tua copia cartacea e non perderti l’anteprima su questo e altri contenuti esclusivi, visita la sezione dedicata agli abbonamenti cliccando qui. Abbonandoti contribuirai a sostenere tutto il lavoro della redazione di Sherwood.

ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE

Legno: la chiave per una gestione forestale continua

In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?

Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane

Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi

Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani

Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali

Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze

All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze

Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo

Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet

È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale

SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale

A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità

Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.

Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici

Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob

Il governo dell’acqua in un clima che cambia

Un evento della Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS nell’ambito del LIFE Brenta 2030, dedicato all’evoluzione del servizio idrico tra protezione delle fonti, decarbonizzazione, riuso e NBS.

Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio

Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.

Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana

Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime

Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale

Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.

È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?

L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.

Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!

Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.

Tra ciliegi e social network

Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura

Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo

Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet

Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura

Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"

Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico

Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci

Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani

Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.

La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini

Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi

Antennae - Se gli alberi potessero registrarci

Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.

Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri

Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.

La sostenibile leggerezza del legno

“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti

Il suono del legno

Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.