La tipologia forestale: quale supporto utilizzare per lavori di sintesi a livello nazionale?

Ascolta l'articolo

Commenti & Proposte è uno spazio libero che ospita considerazioni e idee inviate alla Redazione. I testi qui pubblicati non sono sottoposti a lettura di Referee e non rispecchiano necessariamente la posizione della Redazione o del Consiglio Editoriale di Sherwood.

Il recente D.Lgs 34 del 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (di seguito TUFF) rappresenta il primo testo organico in materia forestale dopo il RDL 3267 del 1923. Il TUFF, ed i vari DM attuativi, pongono fra i propri obiettivi l’armonizzazione di quanto prodotto dalle singole normative regionali, sia in termini prettamente legislativi sia metodologici. L’oggetto di questo contributo è il tema dell’utilizzo di una base comune nazionale per la classificazione delle cenosi forestali, su base tipologica.

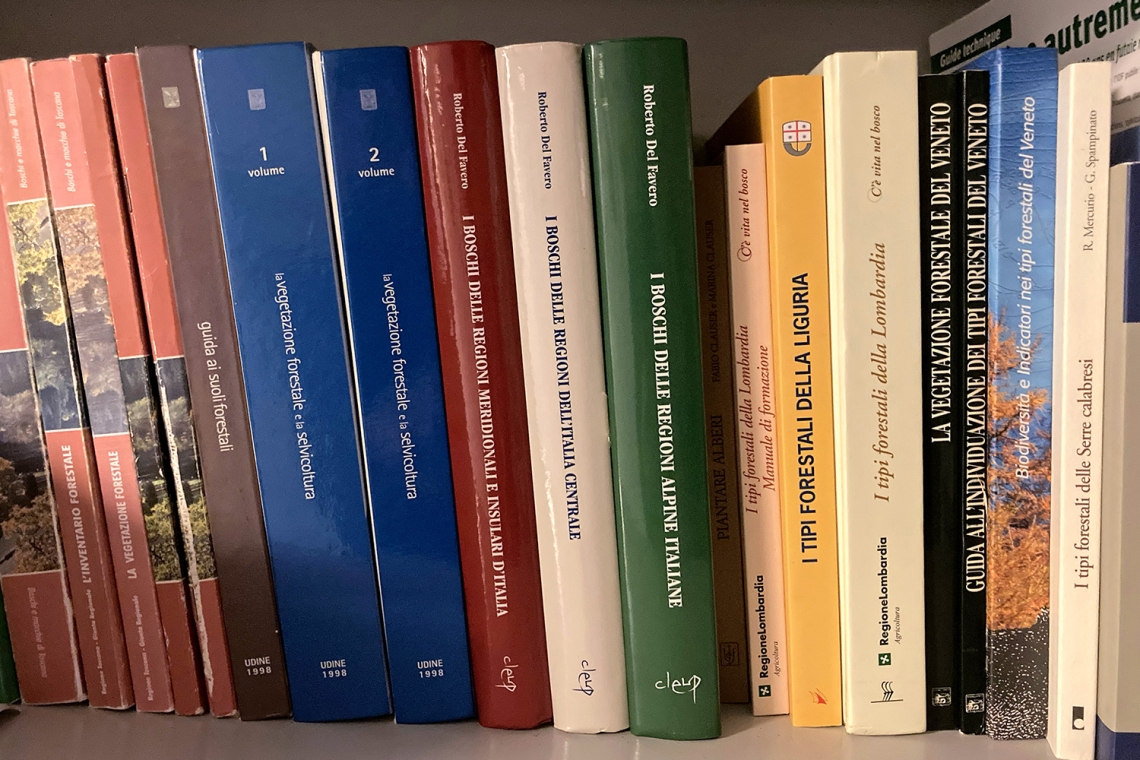

Dalla seconda metà del ‘900 in Europa si svilupparono diverse metodologie per classificare i boschi da un punto di vista ecologico-vegetazionale, con lo scopo di rendere l’approccio di agevole comprensione e applicazione, legando l’inquadramento vegetazionale con gli orientamenti gestionali. Nasceva così il concetto di Tipo forestale quale unità omogenea da un punto di vista floristico-vegetazionale e del popolamento forestale, con più o meno approfondite relazioni ecologico-stazionali e con un certo corredo di informazioni concernenti potenzialità e indirizzi gestionali; tali sistemi tipologici sono spesso articolati gerarchicamente. Anche in Italia dalla fine degli anni ‘80, presero corpo iniziative strutturate, con tentativi di proporre inquadramenti validi per territori omogenei o quantomeno per Regioni da un punto di vista amministrativo, tenuto conto della grande variabilità ecologico-stazionale che caratterizza il nostro territorio. A tal proposito si citano i diversi lavori che hanno portato alla redazione delle tipologie delle regioni Veneto (Del Favero e altri 1990, Del Favero e altri 1991), Piemonte (Mondino e IPLA 1990) Toscana (Mondino e Bernetti 1998), Friuli-Venezia-Giulia (Del Favero, 1998), Sicilia (La Mantia e IPLA, 2000), Provincia di Trento (Odasso, 2002), delle Marche (IPLA, 2002), ecc...

L’impostazione adottata a cura di IPLA per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche e Sicilia, si caratterizza per i seguenti aspetti:

- definizione di una struttura gerarchica costituita da Categoria (livello fisionomico), Tipo forestale (unità omogenea da un punto di vista floristico, stazionale e tendenze dinamiche), sottotipo (diversità floristiche dovute a differenze di substrati o mesoclimatiche) e variante (variazione della composizione dello strato arboreo a parità di fattori ecologico-stazionali);

- utilizzo di indicatori floristici e di specie indicatrici per differenziare le unità; la correlazione tra specie ed ecologia permette di individuare “gruppi ecologici” di specie, ovvero insieme di specie con simili esigenze ecologiche; tali gruppi ecologici hanno una validità a livello di regioni biogeografiche e caratterizzano i Tipi forestali e i sottotipi;

- analisi delle possibili dinamiche, utili per la definizione degli indirizzi gestionali a livello di Categorie a declinati per i Tipi forestali in esse ricadenti;

- corrispondenza con le classificazioni CORINE Biotopes e Natura 2000 che permette una facile trascodifica in EUNIS e nei Tipi forestali europei;

- stretto collegamento con la metodologia di rilevamento cartografico per la redazione di strumenti di pianificazione forestale a valenza regionale, territoriale e aziendale;

- collegamento con il regolamento forestale e le misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000, con i quali la tipologia assume non solo una valenza di classificazione ma anche valore legale;

Il TUFF (art. 14 e 15) pone il tema del coordinamento delle diverse fonti e della loro armonizzazione. In tale ottica, nell’ambito dell’iniziativa relativa per la costituzione di un sistema informativo forestale nazionale e nel decreto attuativo del TUFF relativo alle linee guida per l’individuazione dei boschi vetusti, viene proposto come sintesi valida per l’intero territorio nazionale il lavoro svolto da Del Favero nella trilogia: I boschi delle Regioni Alpine Italiane, I boschi delle regioni dell’Italia centrale, I Boschi delle regioni meridionali e insulari d’Italia.

Pur sapendo che la differente impostazione metodologica fra sistemi di classificazione non sempre permette una corrispondenza univoca, ma al limite la massima verosimiglianza, ci pare doveroso sottolineare alcune criticità.

Un primo aspetto risiede proprio nella difficoltà di transcodifica tra sistemi di classificazione nati con impostazioni metodologiche dissimili. Se è generalmente possibile una armonizzazione a livello di Categorie fisionomiche (Faggete, Lariceti, Querceti di roverella, ecc…), quando si entra nel dettaglio tipologico diviene imprescindibile preservare le caratteristiche regionali in senso fito-geografico, riassunte nel concetto di “gruppo ecologico di specie”. Tale concetto è anche presente nella metodologia di Del Favero (Tipi forestali del Friuli-Venezia-Giulia e Veneto); tuttavia nel lavoro di sintesi del medesimo Autore che si vuole utilizzare per la carta forestale nazionale tale aspetto non è considerato. In natura esistono delle compensazioni tra fattori ecologici, che sono alla base della definizione dei “gruppi ecologici di specie” e che di conseguenza non rendono pienamente assimilabili una faggeta acidofila delle alpi orientali con quella delle Alpi Graie; in altre parole, le specie e le cenosi forestali a cui si attribuiscono i termini acidofilo, basifilo, mesalpico, endalpico, ecc non hanno il medesimo significato ecologico su tutto l’arco alpino. Tale aspetto determina sia l’impossibilità di applicare la classificazione tipologica del lavoro di sintesi de “I boschi delle Regioni Alpine Italiane” sia di realizzare una armonizzazione o assimilazione delle rispettive unità tipologiche, in quanto maturate a partire da condizioni ecologico-floristiche diverse.

In tal senso si inserisce la difficolta collocare nelle unità di Del Favero i tipi forestali (a prevalenza di conifere o latifoglie) caratteristici degli ambienti continentali con connotati più o meno steppici, che caratterizzano molte vallate dell’arco alpino occidentale rispetto alle Alpi orientali. Ci riferiamo in particolare alle pinete di pino silvestre endalpiche, al lariceto mesoxerofilo subalpino, ai querceti xero-acidofili o xero-basifili di roverella, alle peccete mesoxerofile, ecc…, che interessano oltre 120.000 ha fra Piemonte e Valle d’Aosta. Che esistano differenze ecologiche significative tra l’arco alpino occidentale e quello orientale è sottolineato da diversi Autori, fra cui Ozendà (1985 e 2002) in “La végétation de la chaîne alpine dans l’espace montagnard europeén” e “Perspectives pour une geobiologie des montagnes”. Più di recente manuali elaborati per la gestione dei boschi di protezione diretta a livello internazionale mettono chiaramente in evidenza le affinità dei versanti piemontesi-valdostani con quelli savoiardi (F) e vallesani (CH). Anche classificazioni prodotte per il livello continentale (EUNIS) individuano unità specifiche per l’ovest delle Alpi (Western Larix, mountain pine and Pinus cembra forests per i lariceti, Inner-Alpine Ononis steppe forests per le pinete endalpiche di pini silvestre, Western Quercus pubescens forests and related communities per i querceti endalpici di roverella, ecc.)

Similare è il caso dei querco-carpineti golenali presenti lungo le fasce dei corsi d’acqua con regime torrentizio (Stura di Lanzo, Pellice, Stura di Demonte, Sesia, ecc..) caratterizzati da un corredo floristico dei querco-carpineti ma con assenza, o quasi, di carpino bianco e una significativa presenza di specie tipiche dei torrenti montani (acero di monte, tigli e frassino maggiore) oppure i querceti di farnia con rovere delle alte pianure che annoverano la presenza di specie montane. Anche in quest’ultimo caso EUNIS individua l’unità specifica “Insubrian acidophilous Quercus forests”.

Un secondo elemento di criticità è l’assenza unità, quali: le pinete di pino uncinato, i robinieti, i boschi misti di specie pioniere come sorbi, maggiociondoli, nocciolo; questi ultimi per altro identificati per i boschi dell’Italia centrale e meridionale. In questa casistica rientrano anche i castagneti da frutto e i lariceti pascolivi, che rappresentano per altro importanti elementi del paesaggio agro-forestale tradizionale, con il rischio di essere assimilati a realtà gestionali che hanno obiettivi differenti.

Pur riconoscendo gli sforzi del lavoro fatto da Del Favero, vogliamo tuttavia sottolineare come un prodotto che vuole essere una sintesi non può semplicemente estendere modelli tipologici nati in un determinato contesto fito-geografico ad altri, occorre un lavoro di concertazione, analizzando e valorizzando le differenze presenti, se significative.

Tenuto conto che lo strumento tipologico sviluppato per il Piemonte e la Valle d’Aosta è stato costruito per avere un’utilità pratica in termini gestionali (cartografici e pianificatori), facendo riferimento a forme di governo e trattamenti realmente applicabili rispetto alle diverse possibilità che la selvicoltura offre, ne consegue che le differenze ecologico-vegetazionali hanno un riflesso su tali aspetti. Per esempio, assimilare le pinete di pino uncinato arboreo alle mughete non è possibile: le prime possono essere oggetto di gestione attiva, le seconde no; un lariceto pascolivo per essere mantenuto tale non può essere assimilato ad un lariceto montano o subalpino comunemente presente sulle Alpi; un querco-carpineto golenale ha dinamiche evolutive e potenzialità diverse da un querco-carpineto che si sviluppa su suoli fertili della media pianura, ecc…

Consapevoli che è fondamentale avere a disposizione supporti omogenei in termini di linguaggio per l’elaborazione di statistiche forestali a rilevanza nazionale e per dialogare a livello europeo, riteniamo tuttavia che queste non possono “appiattire” le differenze, soprattutto se queste riguardano, come nel caso di Piemonte e Valle d’Aosta complessivamente oltre 1 milione di ettari.

In tal senso, per la costruzione di una carta forestale a livello nazionale e per lo sviluppo del corrispondente sistema informativo forestale, proponiamo di adottare le metodologie già disponibili per il livello continentale, nate con lo scopo di sintesi e di normalizzazione (EUNIS https://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser-revised.jsp e Tipi forestali UE https://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2006_9), mantenendo l’evidenza dei lavori svolti a livello regionale o per regioni biogeografiche, il cui dettaglio è fondamentale per la pianificazione e la gestione. Il lavoro di Del Favero può sicuramente essere utile per le regioni che non dispongono di tale livello, ed essere la base di partenza per eventuali approfondimenti che devono evidenziare le differenze, proprio nell’ottica di tradurre gli aspetti meramente vegetazionali in quelli gestionali.

ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE

Legno: la chiave per una gestione forestale continua

In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?

Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane

Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi

Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani

Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali

Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze

All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze

Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo

Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet

È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale

SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale

A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità

Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.

Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici

Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob

Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio

Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.

Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana

Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime

Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale

Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.

La professione forestale nell’era della closer to nature selvicolture, un seminario ad UNIFI

Quali sono i possibili sbocchi professionali della laurea in Scienze Forestali? Come sta cambiando il settore alla luce dei recenti sviluppi in direzione di una selvicoltura più vicina alla natura

È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?

L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.

Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!

Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.

Tra ciliegi e social network

Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura

Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo

Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet

Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura

Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"

Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico

Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci

Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani

Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.

La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini

Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi

Antennae - Se gli alberi potessero registrarci

Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.

Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri

Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.

La sostenibile leggerezza del legno

“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti

Il suono del legno

Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.